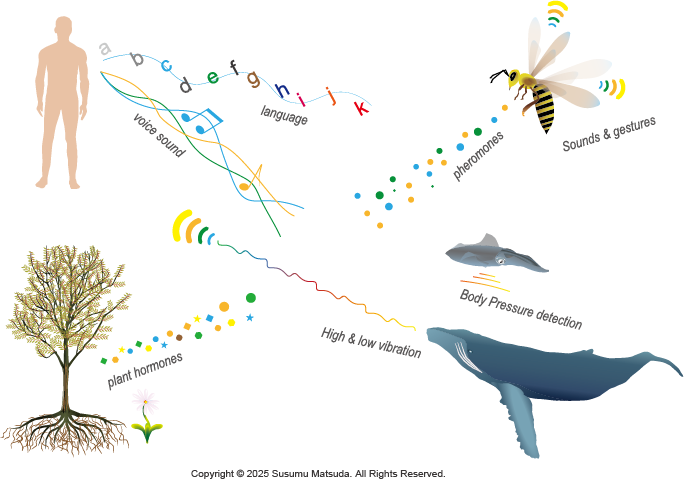

生物は五感を使って環境を把握し感じ、言葉や夫々のコミュニケーション手段により仲間と意思疎通を取り生きています。生物は環境に合わせ最適化された感覚により状況を把握しています。人の目は紫外線領域の光を見ることができませんが、多くの虫は紫外線領域の光を見ることができます。アリやハチなどの虫は赤外よりも紫外線領域の光を活用する方が生きるうえで都合がよいのです。人の耳が聞き取とれる可聴領域は20Hz~20KHzです。20Hzより低い音を超低周波音と呼び、20KHzよりも高い音を超高周波音と呼びます。人は低周波音を聞く事ができませんが、クジラは超低周波音を聞き取れ、遠方と会話する際は超低周波音により会話をしています。故にクジラは地球内部の地殻変動音を聞き取ることができ地震発生を知る事ができるのです。コウモリやマウスは超音波音でコミュニケーションをとっています。ミツバチはダンスとフェロモン分泌によりコミュニケーションしています。

蝉のオスは声を使い伝達しメスは羽音で応えます。蛾やバッタは体を振動し伝え、体により振動を検知しコミュニケーションしています。植物は虫に葉を食べられると植物ホルモンを生成分泌し被害状況を仲間に知らせると共に、生物を引き寄せるホルモンを放出し他の生物に虫を駆除し助けてもらいます。プレーリードッグは鳴くことができますが、捕獲されないように、キスによる味覚伝達でコミュニケーションをとっています。人のそばに一緒に居るイヌの視覚は、人の1/6以下ですが嗅覚は1000~100万倍の能力です。ネコは匂いや音の検知能力に優れます。ネコの視覚は明るい状態で人に劣りますが、暗闇で優れ狩の際に役立ちます。ネコは匂いにより情報交換を行い、しっぽをあげて挨拶します。大人のネコ同士は鳴くことではコミュニケーションをとりませんが、人に対してニャーと鳴き対応します。ネコは人の特性を熟知しているようです。また脊椎動物のDNAには、言語遺伝子が存在する事も科学的に確認されています。このように生物は人とは異なる感覚で環境を捉え、それぞれの手段によりコミュニケーションを取り生き続けています。人は、それぞれの生き物が持つコミュニケーション手段を解明し、夫々の生物が優れた感覚器官で捉えた状況を読み取り活動に生かす事が地球と人の安心につながると思っています。

◎おすすめする「生物が言葉を使う」の本です。(図書はAmazonより購入できます。)このBlogは、アフリエイトプログラムを利用しています。